Stellungnahme dieBasis SV Bochum

zur Bochumer „Kommunalen Wärmeplanung zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“

04.07.2025

Stellungnahme

Der Stadtverband Bochum der Basisdemokratischen Partei Deutschlands nimmt zu den vorliegenden Sachinformationen der „Kommunalen Wärmeplanung zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (KWP)“ wie folgt Stellung:

Grundlage/Bezug

Information zur Beteiligung auf der Webseite der Stadt Bochum: https://bochum-mitgestalten.de/kommunale-waermeplanung zur Bestandsanalyse und Potenzialanalyse.

Email-Antwort von Herrn Otto mit Bestätigung, dass keine weiteren schriftlichen Dokumente zur Verfügung stehen (18.06.2025)

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Basisdemokratische Partei Deutschland (kurz: dieBasis) hat in ihrem Landesverband NRW rund 3.000 Mitglieder. dieBasis versteht sich als Grundrechtepartei und stellt damit die Artikel 1 – 20 des Grundgesetzes (GG) in das Zentrum der politischen Positionierung und ihrer Willensbildung.

1) Keine Konformität mit dem Grundgesetz

Artikel 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ ist betroffen. Die freie Wahl der bisherigen Heizungsart bzw. die Wahl einer Wohnung nach der Art der Beheizung wird durch die staatliche Planung negiert. Die KWP unterstellt eine Unfähigkeit der Bürger dies verantwortungsvoll getan und zukünftig tun zu wollen. Jede Form der Einschränkung einer Selbstbestimmung durch künstliche Vorgaben würdigt die Bürger herab.

Artikel 2 „Freie Entfaltung der Persönlichkeit“ wird durch die zusätzlich staatlich verursachte Planung stark beeinträchtigt.

Artikel 12 „freie Berufswahl“ wird durch erhöhten administrativ verursachten Kostenaufwand indirekt beeinträchtigt.

Artikel 14 „Schutz des Eigentums“ wird durch die Planung in Verbindung mit „Heizungsgesetz“ missachtet.

Artikel 20 wird nicht beachtet, da die Bevölkerung nicht zu dem Gesetz und den Planungen aktiv einbezogen und eine Abstimmung durchgeführt wird.

Artikel 28 „Selbstverwaltungsrecht der Kommunen“ wird durch die Bundesgesetzgebung nicht beachtet.

2) Konnexitätsprinzip

Das „Gesetz zur Kommunalen Wärmeplanung und Dekarbonisierung der Wärmenetze“ ist ein Bundesgesetz und soll als kommunale Pflichtaufgabe administrativ umgesetzt werden. Seitens des Bundes gibt es für die aus dem Gesetz heraus entstehenden Kosten für Private und für kommunale Stellen keine Gegenfinanzierung. Dies verstößt gegen das ebenfalls grundgesetzlich festgeschriebenen Konnexitätsprinzip. Das Bundesgesetz wirkt unmittelbar in das kommunale Selbstverwaltungsrecht hinein. Die Stadt Bochum ist aus diesem Grunde verpflichtet diese Planung umzusetzen.

Um eine weitere finanzielle Belastung des kommunalen Haushaltes und die unfreiwillige zusätzliche Kostenbelastung der Bochumer Bürger und Unternehmen zu verhindern, sollte die Stadtverwaltung Bochum es jedoch unterlassen weitere Schritte zur Planung und Umsetzung der KWP zu unternehmen.

Durch die Missachtung des Konnexitätsprinzips sind die Kommunen in Deutschland in ein strukturelles Haushaltsdefizit geraten (siehe hierzu beispielhafte Aufarbeitung der Stadt Gladbeck).

3) Fehlende aktive Bürgerbeteiligung/Sozio-ökonomische Erhebung

Alle Bürger müssen umfassend über die KWP informiert und aktiv beteiligt werden. Alle Bürger müssen über ihre Bedarfssituation befragt werden. Alle Bürger müssen aktuell und zukünftig über die Art des Wärmeeinsatzes in Haus und Wohnung selbst entscheiden.

Als Grundlage für die intendierte Planung ist eine sozio-ökonomische Untersuchung notwendig. Wenn auch nicht gesetzlich gefordert, sollte dies durch die verantwortlichen Stellen der Stadt Bochum vorab durchgeführt werden um bürgergerecht in der Sache handeln zu können. Wegen der fehlenden Bundesfinanzierung ist zu erwarten, dass alle durch die KWP induzierten Investitionen durch Bürger und Unternehmen zu leisten sind. Ob hierzu überhaupt die Kapazität vorliegt, muss ergründet werden. Haben die Bochumer Bürger überhaupt einen Bedarf an dieser Art der Planung? Hier bestehen erhebliche Zweifel ob in Bochum hierzu überhaupt ein ökonomisches Potential gegeben ist. Ebenso ist die Akzeptanz der Planung in der Bochumer Bevölkerung auf der Grundlage einer intensiven Information und neutralen Folgenabschätzung zu ergründen.

Die Entscheidung vom Stadtrat am 15.06.2023 zur Kernaktivität „Bochumer Wärmewende“ kam ohne eine Bürgerbeteiligung zu Stande.

Die Erarbeitung der KWP wird laut Darstellung der Stadt Bochum ausschließlich mit den Stadtwerken Bochum und den Bochumer Wohnungsunternehmen durchgeführt. Vertreter der Bürgerschaft, der Unternehmen und der Haus- und Grundeigentümer, die unmittelbar betroffen sind, werden ausgeklammert. Diese explizit bürgerferne Erstellung der KWP ist eine grundlegende Kritik und ist in einer demokratischen pluralistisch organisierten Gesellschaft vollkommen unpassend.

4) Das Bochumer Gasnetz ist Gemeineigentum

Die Energieversorgung für die Bochumer Bürger wird durch ein sehr großes und gutes Erdgasversorgungsnetz gewährleistet. Das Bochumer Erdgasnetz hat seinen Ursprung im Jahre 1855 als die „Stadt Bochumer Gas-Anstalt“ erstmals eine Gasversorgung in Betrieb nahm. Im ersten Jahr wurden schon 150 Haushalte der 6.600 Einwohner zählenden Stadt versorgt, sowie 54 Gaslaternen. Hieraus hat sich nun eine fast 170-jährige Erfolgsgeschichte entwickelt.

In dieser Zeit ist das Bochumer Gasleitungsnetz vielfältig ausgebaut, beständig gepflegt und in Stand gehalten worden. Hieran haben Generationen von Handwerks- und Industriebetrieben mitgewirkt. Ebenso haben Generationen von Bochumer Bürgern durch die Nutzungsentgelte dazu beigetragen, dass dieses Netz mit einem erheblichen Wert realisiert werden konnte.

Die Energieversorgung ist eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe und grundgesetzlich im § 28 GG garantiert. In der Stadt Bochum wird diese Aufgabe durch die Stadtwerke übernommen, die seit dem Jahr 1972 als eine kommunale GmbH organisiert sind.

Die Gasnetze sind wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung in Bochum und repräsentieren ein sehr hohes gemeinschaftliches Vermögen im kommunalen Besitz.

Das kommunale Gasnetz in Bochum stellt einen hohen materiellen Wert im Gemeineigentum der Bürger dar. Jede Form der strukturellen Veränderung dieses Gemeineigentums kann nur auf der Basis von umfassenden basisdemokratischen Mitbestimmungsprozessen stattfinden.

5) Grundrecht auf digitale Integrität – grundrechtsrelevante Datenerhebungen

Für die Bestands- und Potentialanalyse werden Daten mit einer hohen Auflösung erhoben, die haus- bzw. wohnungsspezifisch sind. Aus Datenschutzgründen erfolgt eine rechnerische Aggregation auf Häuserblöcke. Dennoch wird auf der kleinsten Datenebene erfasst.

Es wird nicht erläutert an welcher Stelle die Zustimmung der Bürger zur Verwendung ihrer Daten bzw. der Daten, die eine eindeutige Individualisierung ermöglichen, abgefragt wurde und die erforderliche Zustimmung geben wurde.

An welcher Stelle in den Liefer- und Nutzungsverträgen mit den Stadtwerken ist vereinbart, dass die Verbrauchsdaten haus-scharf für Auswertezwecke Dritten genutzt werden können? Das gleiche gilt für die Daten über die hausspezifischen Heizungsanlagen der Schornsteinfeger.

Die individualisierbaren Datenerhebungen stehen im Widerspruch zu den relevanten individuellen Grundrechten des Grundgesetzes.

6) Informationsqualität, keine Barrierefreiheit

Die veröffentlichten Daten bestehen nur aus jeweils einer Präsentation. Es gibt keinen erläuternden Text. Quellendaten, die von den Gutachtern verwendet wurden, sind nicht benannt bzw. nicht mit Quellenhinweisen versehen.

Da es sich um ein Bundesgesetz handelt, dass durch eine Kommune administriert wird, sind die Grundanforderungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz anzuwenden. Diesen Anforderungen wird das insgesamt dürftige Informationsangebot auch in qualitativen Hinsicht nicht gerecht. Zu den Ergebnisdarstellungen gibt es keine textlichen Erläuterungen..

Bürger, die als Betroffene und Nicht-Fachleute an der Beteiligung teilnehmen wollen, werden diskriminiert.

Bei der Form der Veröffentlichung der Sachstände zur Bestandsanalyse und Potenzialanalyse sind die Grundzüge der Barrierefreiheit nicht beachtet worden.

7) „Dekarboniserung“

Deutschland trägt 1,58 % zu den globalen CO₂-Emissionen bei.

Welchen gesicherten Einfluss hat deshalb eine vollständige „Dekarbonisierung“ der deutschen Wirtschaft auf den weltweiten Klimaverlauf? Wie hoch wäre davon der Anteil der Stadt Bochum? Welcher Beitrag zur Beeinflussung des weltweiten Wetter- und Klimageschehens würde durch Maßnahmen der „Wärmeplanung“ in Bochum gesichert entstehen können?

Diese Form der Potentialermittlung fehlt in den Unterlagen. Die Wirkung kann jedoch als unbedeutend angenommen werden.

8) Wirtschaftlichkeit

Die Planung steht unter der global gehaltenen Zielsetzung „treibhausgasneutral“ sein zu wollen:

Was ist mit der sogenannten ‚grauen Energie = Herstellungsenergie‘, die unmittelbar durch eine Vielzahl neuer Produkte zum Umbau der gesamten Wärme-Infrastruktur entsteht? Dies fehlt in der Potentialanalyse und muss in die „CO2-Bilanzierung“ der einzelnen Wärmepotenziale einberechnet werden.

Warum soll in diesem Zusammenhang die bestehende Gasnetz- und Heizinfrastruktur so schnell ersetzt werden, wenn die derzeitige Infrastruktur doch noch sehr gut funktioniert? Wie hoch sind die volkswirtschaftlichen Verluste (für die Stadt Bochum) zu kalkulieren in dem funktionierende Infrastruktur demontiert wird. Wie werden diese Verluste in den kommunalen haushalten oder den privaten Haushalten ausgeglichen?

Der Aspekt der Versorgungssicherheit für die Bochumer Bürger ist vollkommen ausgeblendet.

In welchem Jahr amortisieren sich die zusätzlichen Kosten für eine „Dekarbonisierung der Wärmenetze“ für die Bürger der Stadt Bochum?

Inhaltliche Bemerkungen

Zu Bestandsanalyse:

– Die Angaben der Datenquellen sind ungenau; um qualifiziert Stellung nehmen zu können sind Bezüge und Zugänge (Web-Links) zu den gewählten Datenquellen anzugeben.

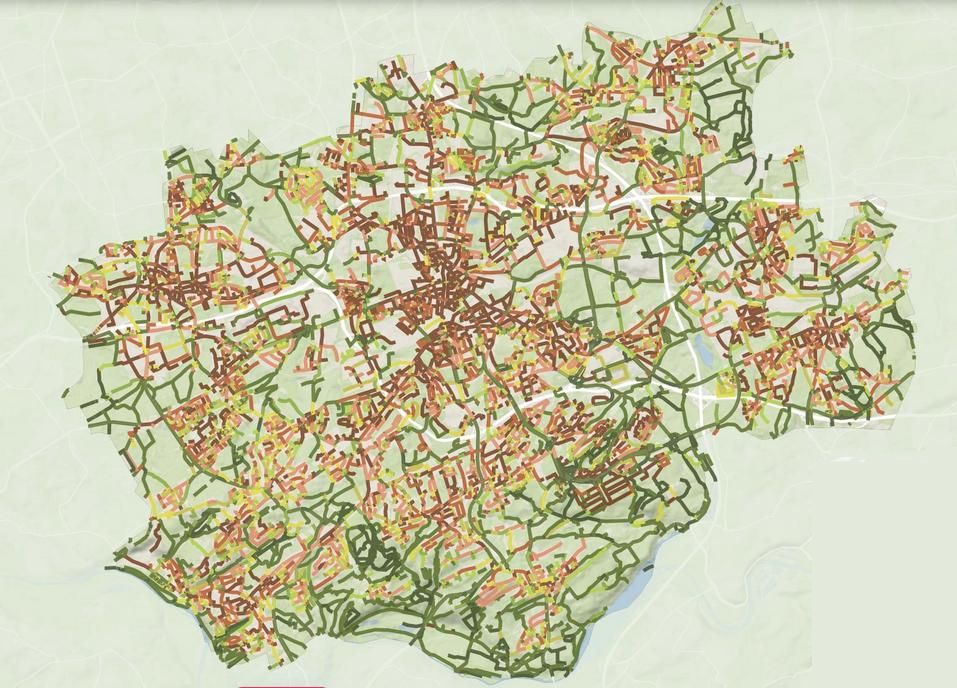

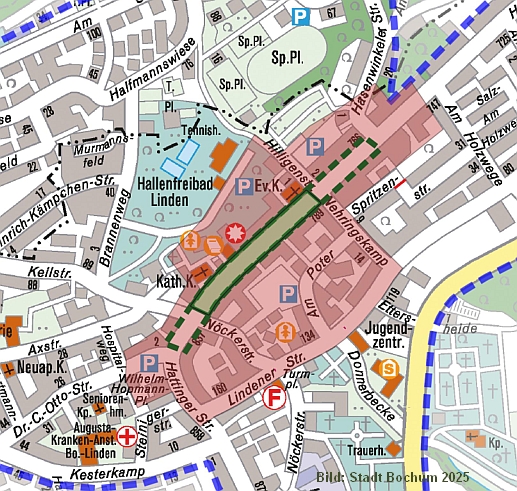

– Die Angaben und Grafiken zu den „Wärmeliniendichten“ und den „Verbrauchsdichten“ sind schlecht lesbar; Die Auflösung des PDF-Dokumentes ist unzureichend um tatsächlich Straßenzüge klar erkennen zu können.

– Die gewählten Erhebungsmethoden sind als höchst spekulativ einzustufen. Wärmeverbrauchsdaten sind von der individuellen Nutzung abhängig und höchst unterschiedlich. Die Dichteberechnung auf ausschließlicher Grundlage der Verbrauchsmitteilungen der Stadtwerke ist nicht valide.

– Welche Maßnahmen wurden bei der Datenerfassung und Verarbeitung angewendet um grundrechtswahrend und datenschutzkonform zu handeln? Diese Informationen sind nicht angeführt.

– Die Einteilung in „sehr hohe“, „hohe“ und „mittlere“ Wärmeverbrauchsdichten erscheint willkürlich; eine Erläuterung ist nicht gegeben.

– Die Begrifflichkeit „fossiler Heizungen“ ist sinnfrei. Heizung können nicht so alt sein, dass sie als „fossil“ bezeichnet werden können. Gas und Erdöl sind Kohlenwasserstoffe aus dem Erdinnern und sind nicht als fossile Energieträger einzustufen. Die Bezeichnung ist hier irreführend.

Zu Potentialanalyse:

– Der Begriff „Erneuerbare Energien“ wird unspezifisch und unkritisch genutzt. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Erdgas als Kohlenwasserstoff im Erdinnern neu gebildet wird. Hier findet auch eine „Erneuerung“ der nutzbaren Gasquellen statt. Erdgas als Energiequelle ist deshalb bei der Potentialanalyse mit zu untersuchen.

– Die verkürzte Darstellung des Potentials für Luft-Wärmepumpen lässt den Schluss nahe, dass dies ausschließlich auf der Basis der Abstandsflächen vorgenommen wurde. Dieser Ansatz muss als unseriös eingestuft werden. Die technische Realisierbarkeit wird bei diesem als umfangreich dargestellten Potential in erheblichen Maße von der Verfügbarkeit von elektrischem Strom abhängen und nicht von der Verfügbarkeit von Abstandsflächen. Damit ist die ganzjährig verfügbare sichere Strommenge aber auch die Stärke vorhandener Netze ein Prüfkriterium einer Potentialanalyse.

– Die Potentialanalyse enthält keine Angaben über die benötigte Strommengen, die für das genannte 80% Potential von Luft-Wärmepumpen notwendig wären. Dies ist ein eklatanter Mangel in der Potentialanalyse. Dies vor dem Hintergrund, dass es in Deutschland seit Abschaltung der letzten Kernkraftwerke zu einer regelmäßigen Strommangellage kommt.

– Die Grubenwassernutzung als Wärmequelle ist nur durch den Einsatz von hohen und dauerhaften Mengen von Strom möglich um die sehr groß dimensionierten Grubenwasserpumpen fahren zu können. Für diese Quelle gilt also auch der Vorbehalt der sicheren und dauerhaften Stromverfügbarkeit, da in Deutschland eine permanente Strommangellage existiert. In diesem Zusammenhang sind die stromabhängigen Pumpen zur dauerhaften Absenkung des Grundwassers zu beachten, da es bei Ausfall der Pumpen zur Verseuchung des Trinkwassers kommen kann. Das gilt für große Teile des Ruhrgebietes.

– Alle Potentialangaben in der Präsentation sind ohne Quellenangaben gemacht. Die Nachvollziehbarkeit der Angaben ist damit nicht möglich und muss grundsätzlich in Frage gestellt werden.

– Die Bewertungsangaben in „++* oder „- – “ Angaben sind nicht erläutert und können nicht nachvollzogen werden.

Anmerkungen zum methodischen Vorgehen

Normalerweise sollte eine Machbarkeitsstudie den Hauptteil der Machbarkeitsprüfung darstellen. Darin wären im Wesentlichen folgende Punkte abzuhandeln:

– Organisatorische Umsetzung

– Wirtschaftliche Machbarkeit (z. B. Kostenrahmen, Finanzierung)

– Technische Machbarkeit

– Ressourcen und Verfügbarkeit (z. B. Mensch, Maschinen, Flächen, Material und Zeit)

– Zeitliche Umsetzung

– Rechtliche Umsetzung

Diese Inhalte fehlen bzw. werden auch im weiteren Verfahren der KWP weitgehend ausgeblendet.

Fazit

Der Stadtverband dieBasis Bochum lehnt die „Kommunale Wärmeplanung zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ ab. Die Planung erfolgt trotz höchster Bürgerbetroffenheit vollkommen bürgerfern. Das fragwürdige Ziel der „Dekarbonierung“ wird über das Wohl der Bochumer Bürger gestellt. Die „Kommunale Wärmeplanung“ widerspricht den individuellen Grundrechten und ist nicht konform mit dem Grundgesetz. Das Gemeineigentum der Bochumer Bürger am kommunalen Gasnetz wird durch die Planung zur Disposition gestellt. Die umfassenden individualisierbaren Datenerhebungen im Rahmen der „Kommunalen Wärmeplanung“ sind übergriffig und gefährden die digitale Unversehrtheit der Bochumer Bürger. Mehr unnötige Kontrolle und Zwang durch die „Kommunale Wärmeplanung“ widersprechen einem Grundprinzip bürgerlicher Freiheit zum Wohle der Stadt.

Die Daten und Informationsqualität der Bestands- und Potentialanalyse ist unzureichend. Eine Weiterführung der Planung auf dieser Datenqualität wird als fragwürdig und nicht als geeignete Grundlage für weitere Entscheiden der Verwaltung und Politik angesehen.

Quellen und Literaturhinweise

– Grundgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html

– Strommangellage:

Vernichtung der Gasinfrastruktur:

https://www.achgut.com/artikel/die_vernichtung_de_gasinfrastruktur_per_waermegesetz

https://www.achgut.com/artikel/energiewende_jetzt_wird_auch_noch_das_gasnetz_zerstoert

Konnexitätsprinzip

https://de.wikipedia.org/wiki/Konnexitätsprinzip_(Staatsfinanzen)

Gefährdung der Versorgungssicherheit:

https://www.youtube.com/watch?v=pQERpOBU2Cw

Digitale Integrität

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_digitale_Unversehrtheit

https://diebasis-nrw.de/2025/03/grundrechte-im-digitalen-zeitalter/

CO2-Emissionen